| Aspekte der Kollaboration | Umgebungsparameter | Überblick über die wichtigsten Umgebungsparameter |

Anforderungen bewerten und verabschieden

Anforderungen bewerten und verabschieden

Informationsfluss

|

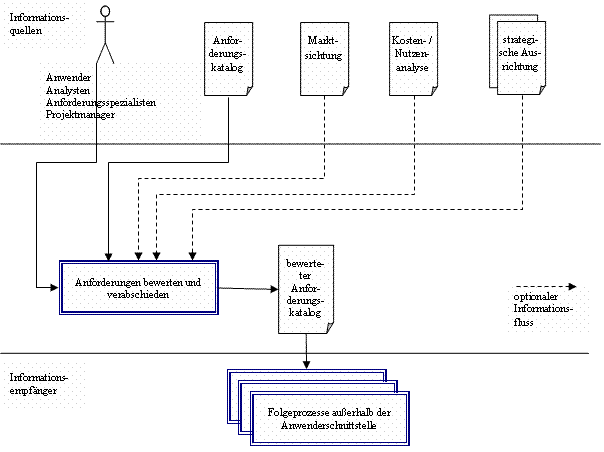

Informationsquellen sind der Anforderungskatalog, der im Vorgängerprozess Anforderungen erheben erstellt wurde, und die an der Entscheidung beteiligten Mitarbeiter. Als optionale Informationsquellen können Dokumente zur Marktsichtung, zur strategischen Ausrichtung oder eine Kosten-/Nutzen-Analyse vorliegen. Im Gegensatz zum Prozess Anforderungen erheben, in dem nur die Anwender als Informationsquelle betrachtet werden, zählen hier auch die im Vorgängerprozess mitwirkenden Mitarbeiter als Informationsquelle, da diese im Entscheidungsprozess beispielsweise Wissen über technische Zusammenhänge oder Systemarchitekturen, die Einfluss auf die Priorisierung bestimmter Anforderungen haben können, oder Wissen über Abhängigkeiten im Anforderungskatalog beisteuern können. Die Entscheidungskriterien und die -strategie werden zu den Methoden, die dem Prozess zugrunde liegen, gezählt, und gehören nicht zu den Informationsquellen. |

Die in diesem Prozess getroffene Entscheidung wird an das Projekt als Informationsempfänger weitergeleitet und bestimmt den weiteren Verlauf des Projektes. Es handelt sich dabei um den Anforderungskatalog, erweitert um Bewertungen der Anforderungen im Hinblick auf die Zielsetzung des Projektes. Diese Bewertung umfasst auch eine Priorisierung der Anforderungen.

Aspekte der Kollaboration

In diesem Prozess wird die operative Grundlage festgelegt, die umgesetzt werden muss, um die Kooperationsziele zu erreichen. Die Akzeptanz der in diesem Prozess getroffenen Entscheidungen ist abhängig davon, dass das Entscheidungsgremium so besetzt ist, dass sich alle Kooperationspartner angemessen vertreten fühlen (vgl. Partnerherkunft). Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Ziele der Kooperationspartner durch die verabschiedeten Anforderungen gleichermaßen erreicht werden können.

Umgebungsparameter des Prozesses

Im folgenden wird im Detail auf die Bedeutung der einzelnen Umgebungsparameter für das Gelingen der Kollaboration im Prozess eingegangen.

Klicken Sie auf den Begriff, um zu der Beschreibung zu gelangen:

Partnerherkunft

Kollaborationspunkte

Kollaborationsstruktur

Zeitaspekt der Kooperation

Ziele

Bindungsintensität

Raum-Zeit Aspekt der Kommunikation

Informationsverarbeitungsprozess

Koordinationsinstrumente

Kompetenzen und Befugnisse

Rahmenbedingungen

Informations- und Kommunikationssystem

Organisationskultur

Organisationsstruktur

Kontext der Gruppe

Individueller Kontext

Im Entscheidungsprozess muss darauf geachtet werden, dass die Kooperationspartner im Prozess gleichermaßen vertreten sind, was durch Analyse des Umgebungsparameters Partnerherkunft ermittelt werden kann. Die getroffenen Entscheidungen werden von den Kooperationspartnern dann am ehesten akzeptiert, wenn sie, vertreten durch einen oder mehrere Kollaborationspartner, an der Entscheidung mitgewirkt haben.

Die Prozesse der Anwenderschnittstelle zeichnen sich dadurch aus, dass Anwender und die weiteren Projektmitarbeiter miteinander beziehungsweise füreinander arbeiten müssen. Die grundsätzlichen Probleme, wie sie in zum Umgebungsparameter Kollaborationspunkte beschrieben wurden, können daher in jedem der Prozesse der Anwenderschnittstelle auftreten. Die Entscheidungsträger des Prozesses sind überwiegend der Gruppe der Anwender zuzuordnen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Entscheidungsvorlagen so aufbereitet wurden, dass das Entscheidungsgremium den Sachverhalt erfassen kann. Dies spiegelt sich in der Auswahl und der Form der Aufbereitung der Information beispielsweise hinsichtlich der Tiefe von technischen Details oder Fachausdrücken wider. An die weiteren Projektmitarbeiter, die an den Prozessen teilnehmen und deren Aufgabe die Erläuterung der Entscheidungsgrundlage ist, wird die Anforderung gestellt, dass diese sich an den Fähigkeiten der Anwender orientieren. Die weiteren Projektmitarbeiter arbeiten folglich für die Kollaborationspartner aus der Gruppe der Anwender.

Die Kollaborationsstruktur des Entscheidungsprozesses hat die Ausprägung eines komplexen Netzwerkes. Die Ausprägungen der Dimensionen des Umgebungsparameters sind hoch relevant für die Beurteilung der vorliegenden Kollaborationssituation, da diese Informationen es beispielsweise ermöglichen, Allianzen zwischen Entscheidungsträgern zu erkennen oder mögliche Absprachen hinsichtlich der Bewertung und Priorisierung von Anforderungen zu vermuten und daraufhin den Entscheidungsprozess beispielsweise durch entsprechende Gespräche im Vorfeld zu beeinflussen.

Die Dauer des Projektes ist in sofern relevant, als dass Entscheidungen, die einen kürzeren Zeitraum betreffen, unter Umständen einfacher und schneller getroffen werden, als Entscheidungen, die sich auf einen langen Zeitraum auswirken. Ein Beispiel für eine solche Entscheidung ist die Bereitstellung von Ressourcen. Da der Prozess der ‚Bewertung und Verabschiedung von Anforderungen' in der Anfangsphase des Projektes stattfindet und aufgrund des fachlichen Bezugs auch bei regelmäßigen oder dauerhaften Kooperationen die Prozessbeteiligten seitens der Anwender wechseln, hat der Zeitaspekt auf diesen Entscheidungsprozess einen geringeren Einfluss als in auf die weiteren Entscheidungsprozesse an der Anwenderschnittstelle (vgl.Änderungsantrag verabschieden und Besprechung durchführen).

Kenntnisse über die Ziele und insbesondere auch die Bedeutung der Ziele für die einzelnen Kooperationspartner oder deren Nebenziele helfen bei der Beurteilung des Verhaltens der Prozessteilnehmer, die Vertreter der Kooperationspartner sind, während des Prozesses und ermöglichen ein entsprechendes Gegensteuern, wenn Probleme im Prozessablauf auftreten sollten. Nur wenn die strategischen und operativen Ziele, die mit der Systementwicklung verfolgt werden sollen, formuliert sind, können auch die Anforderungen nachvollziehbar bewertet und priorisiert werden. Alle Entscheidungen sind unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass sie unter unternehmenspolitischen oder strategischen Aspekten getroffen werden können, obwohl die Sachlage die getroffene Entscheidung nicht vollständig untermauert.

Der ‚Grad der Intensität' als Dimension des Umgebungsparameters Bindungsintensität repräsentiert eine Grundeinstellung der Kollaboration. Diese kann von der Organisationskultur, von grundsätzlichen Vereinbarungen zwischen den Kooperationspartnern aber auch von der Bedeutung des zu entwickelnden Systems und dem möglichen Risiko, das von dem System ausgeht, abhängen. Diese Dimension hat Einfluss auf die anwendbaren Methoden und Techniken. Soweit nichts anderes festgehalten wird, ist in den jeweiligen Prozessen der Anwenderschnittstelle jede Ausprägung der Dimension ‚Grad der Intensität' denkbar.

Handelt es sich bei dem Prozess um einen schwierigen Entscheidungsprozess beziehungsweise um einen Entscheidungsprozess mit mehreren gegenteiligen Ansichten und Positionen, so steigt sowohl die Informationshäufigkeit als auch die Informationstiefe, das heißt, es muss öfter Information mit mehr Informationsgehalt ausgetauscht werden, um im Entscheidungsgremium zu einer Einigung kommen zu können. Die Bindungsintensität ist somit vom Gegenstand, der Bedeutung der Entscheidung für die Organisation oder für das Projekt und der Unsicherheit im Entscheidungsprozess abhängig. Die Genauigkeit der Formulierung der Anforderungen und die Eindeutigkeit der Ziele beeinflussen die Bindungsintensität der Kollaborationssituation.

Für den Prozess gilt generell, dass der Raum-Zeit-Aspekt der Kommunikation von der Qualität der zur Verfügung stehenden Informations- und Kommunikationssysteme, zu denen beispielsweise auch ein Entscheidungsunterstützungssystem gehört, und von der Bereitschaft der Prozessteilnehmer, diese Systeme zu nutzen, abhängt. Alle Prozessteilnehmer müssen erreichbar sein und alle Informationen müssen bei Bedarf abgerufen werden können. Je höher die Qualität und die Bereitschaft, desto geringer ist die Relevanz des Parameters auf den Verlauf der Kollaboration im Prozess. Grundsätzlich ist für den Entscheidungsprozess keine lokale, synchrone Kommunikation notwendig. Das V-Modell XT beispielsweise sieht vor, dass Entscheidungen in Form eines Umlaufverfahrens durchgeführt werden können, wenn die Entscheidungsvorlage entsprechend aufbereitet ist.

Der Umgebungsparameter Kompetenzen und Befugnisse dient dem Abgleich der aus der Aufgabe resultierenden notwendigen Entscheidungskompetenzen und Weisungsbefugnissen mit den tatsächlich eingeräumten Rechten. Die in diesem Prozess getroffenen Entscheidungen sind ausschlaggebend für den weiteren Verlauf des Projektes und müssen umgesetzt werden. Unter Umständen werden in dem Prozess auch Entscheidungen getroffen, die entsprechend außerhalb des Projektes in den Fachbereichen umgesetzt werden müssen. Damit die im Prozess getroffenen Entscheidungen auch nach dem Prozess Gültigkeit haben und nicht von anderen Mitarbeitern als ungültig erklärt werden können, müssen die Prozessteilnehmer über die entsprechenden Entscheidungskompetenzen sowohl innerhalb des Projektes als auch in ihrer Organisationseinheit verfügen. Der Umgebungsparameter ist daher von hoher Relevanz für die Kollaborationssituation.

Um einen Entscheidungsprozess durchführen zu können, müssen als Rahmenbedingungen die Entscheidungsstrategie formuliert sein, um mit Konflikten während des Prozesses umgehen zu können, ist die Existenz eines Konfliktmanagements notwendig, und falls der Einsatz eines Entscheidungsunterstützungssystems geplant ist, sind Richtlinien zum Umgang mit einem CSCW-Werkzeug vorteilhaft. Da sich das Entscheidungsgremium im Laufe des Projektes regelmäßig trifft, können Teambildungs-Maßnahmen förderlich sein. Entscheidungsprozesse an der Anwenderschnittstelle weisen die Besonderheit auf, dass zumindest einige Prozessteilnehmer nicht aus dem Projektteam, sondern von Seiten des Auftraggebers, in wichtigen Entscheidungen aus dem Management des Auftraggebers, kommen. Diese Personen treten oft nicht als Gruppenmitglieder, sondern als weisungsbefugte Personen auf. Der Nutzen der geschaffenen Rahmenbedingungen für die Gruppe ist daher im Einzelfall zu beurteilen.

Die Entscheidungen, die in dem Prozess zu treffen sind, werden in erster Linie auf Basis der erstellten Entscheidungsvorlage getroffen. Wenn Informationen benötigt werden, die über die Entscheidungsvorlage hinausgehen, kann ein gutes Informations- und Kommunikationssystem bei der Beschaffung der Informationen hilfreich sein. Über das Informations- und Kommunikationssystem werden die Protokolle der Entscheidungsprozesse verteilt und archiviert.

Die Organisationsstruktur kann dann Auswirkungen auf den Verlauf der Kollaboration in den Prozessen haben, wenn der Mitarbeiter in seiner Organisationseinheit in einer anderen Organisationsstruktur arbeitet als im Prozess selbst. Die unterschiedlichen Organisationsstrukturen, in denen die Kollaborationspartner außerhalb des Projektes arbeiten und die sein Verhalten prägen, können den Verlauf von Entscheidungsprozessen beeinflussen. Die Kollaborationspartner sind daraufhin zu beobachten, ob sie in der Lage sind, die Anforderungen, die beispielsweise die Organisation der Gruppe in Selbstkoordination an sie stellt, zu erfüllen.

Bei der Überprüfung der Relevanz des Kontextes der Gruppe für die Kollaborationsprozesse muss in einem ersten Schritt geprüft werden, ob die Kollaborationspartner die Merkmale einer Gruppe erfüllen. Gruppenprozesse setzen beispielsweise voraus, dass die Gruppenmitglieder für die Bearbeitung der Aufgabe und das Ergebnis gemeinsam verantwortlich zeichnen. Dies wird in dem Gruppenmerkmal ‚Ganzheitlichkeit' ausgedrückt.

Die Teilnehmer an Entscheidungsprozessen weisen meist die Merkmale einer Gruppe auf. Wie bei den Rahmenbedingungen erläutert wurde, sind einige Mitglieder des Entscheidungsgremiums anderen Mitgliedern gegenüber unter Umständen weisungsbefugt, was bei der Untersuchung des ‚Kontextes der Gruppe' zu berücksichtigen ist.